Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Республики Татарстан

Сабантуй - татарский народный праздник окончания весенних полевых работ

Татарский календарный обряд «Карга боткасы» («Грачиная каша») в Кукморском районе

56.055482748514, 50.853800155242

Никольские хороводы с. Никольское Лаишевского района

55.533883093177, 49.19048455

Свадебный обряд казанских татар

56.1185294, 50.2598364

,

55.9771418, 50.1513374

,

55.2395143, 48.2278662

Свадебный обряд казанских татар

56.1185294, 50.2598364

,

55.9771418, 50.1513374

,

55.2395143, 48.2278662

Свадебный обряд казанских татар

56.1185294, 50.2598364

,

55.9771418, 50.1513374

,

55.2395143, 48.2278662

Мордовский праздник солнцестояния Валда шинясь в Тетюшском районе

55.916349598024, 49.552626564873

,

54.895551452893, 48.6015982

Мордовский праздник солнцестояния Валда шинясь в Тетюшском районе

55.916349598024, 49.552626564873

,

54.895551452893, 48.6015982

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Обрядовый праздник уборки урожая "Ашыт җыены"

55.279356850726, 52.06953885

Чувашский обрядовый праздник «Сурхури»

54.535461413294, 52.8102154

«Учук» («Полевое моление») - календарный обряд некрещеных чувашей

54.900509445899, 52.3330102

Старинный чувашский обряд «Çĕнĕ пўрт хăтлани» (новоселье)

54.974362341587, 48.18298925

Технология изготовления коромысла у татар

56.180925275543, 49.80366465

,

55.262685737042, 49.062834624175

,

56.4088168, 50.3980553

Технология изготовления коромысла у татар

56.180925275543, 49.80366465

,

55.262685737042, 49.062834624175

,

56.4088168, 50.3980553

Технология изготовления коромысла у татар

56.180925275543, 49.80366465

,

55.262685737042, 49.062834624175

,

56.4088168, 50.3980553

Традиция почитания святого места - надгробных мусульманских камней

55.697207923365, 48.528619243665

Навруз (Науруз)

55.914533790017, 50.010318018648

,

55.771208020217, 49.10091575

,

55.758534740026, 52.02553485

Навруз (Науруз)

55.914533790017, 50.010318018648

,

55.771208020217, 49.10091575

,

55.758534740026, 52.02553485

Навруз (Науруз)

55.914533790017, 50.010318018648

,

55.771208020217, 49.10091575

,

55.758534740026, 52.02553485

Обрядово-молельный праздник Балтай мордовского народа

54.6193166, 51.8348468

Дастан "Кузы Курпяч и Баян Сылу" ("Кузы Күпрәч һәм Баян Сылу")

55.713509807087, 53.07955945

Фестиваль русской песни Пестречинские зори

55.748150921476, 49.653970187619

Технология изготовления саней у татар Арского района РТ - Пшалымские сани (Пошалым чанасы)

56.252052949594, 49.9218106

Техника вышивания гладью в Атнинском районе Республики Татарстан

56.307753262562, 49.328459

Татарский курай. Технология изготовления музыкального инструмента

55.7962, 49.0991

Чыпта сугу (Технология изготовления рогожи у татар Арского муниципального района РТ)

56.224989226655, 49.9007619

Бавырсак (Технология приготовления национальной сладости в Актанышском районе Республики Татарстан )

55.615484496252, 53.6366272

Всего записей: 127

Дословно переводится как «блинчики с кашей». Мильым едят, в основном, горячими, но шошминские удмурты на праздничный стол ставят и холодные блинчики, обильно смазанные топлёным маслом и разрезанные пополам. Праздничные блинчики должны быть тонкими, почти прозрачными.

Любимейший праздник татарского народа Сабантуй – одновременно древний и новый, праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды. Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Одним из элементов зачина Сабантуя является сбор яиц. В Надырово рано утром в день Сабантуя яйца собирали не дети, как был принято в других местах, а молодые парни. Обряд назывался и называется «Атлы сөрән» или «Ай, рәхмәт» (голос, призыв на лошадях).

«Изготовление кирпича» – это визитная карточка Уразаево. Именно здесь, у горы Кирэмэт, залегает уникальная глина и песок, из которых испокон веков изготавливали кирпич ручной формовки. В прошлом большинство домов в округе строились из этого материала. Местные мастера-печники славились своим искусством далеко за пределами деревни.

Сегодня возрождается традиция, проводятся мастер-классы и этнокультурные мероприятия на исторических местах, чтобы гости могли прикоснуться к старинному ремеслу.

В 1976 году в Уразаево был построен кирпичный завод, что позволило расширить производство. Сейчас он не работает, но природные богатства – глина и песок из местного карьера – по-прежнему используются в строительстве дорог района.

Сегодня возрождается традиция, проводятся мастер-классы и этнокультурные мероприятия на исторических местах, чтобы гости могли прикоснуться к старинному ремеслу.

В 1976 году в Уразаево был построен кирпичный завод, что позволило расширить производство. Сейчас он не работает, но природные богатства – глина и песок из местного карьера – по-прежнему используются в строительстве дорог района.

«Әбиләр сабантуе» («Сабантуй бабушек») является любимым праздником в селе Татарская Тумбарла. Праздник направлен на создание тёплой и уютной атмосферы, с учётом интересов и потребностей участников; позволяет налаживать дружеские отношения друг с другом, раскрывают новые таланты и возможности пенсионеров.

Самобытный танец татар-мишарей «Чыштыр», распространенный в с.Татарский Елтан Чистопольского района. Исполняется плавными мелкими шажками - «шурша ногами», при этом кисти левой руки находятся на поясе, правая рука выполняет произвольные плавные движения. Бытующий танец «Чыштыр» исполняется закрепленным местным напевом татар-мишарей. Уникальную традицию исполнения танца бережно сохранил и передал последующим поколениям народный фольклорный ансамбль «Гэлэр».

Слово «колыбель» происходит от глагола колыбать (качать, зыбать, колыхать), т.е. заставлять раскачиваться взад и вперёд. Издавна было подмечено, что при определённом ритме покачивания младенец быстро успокаивался и засыпал. Эти наблюдения привели к изобретению своеобразного «инструмента» укачивания - колыбели. Колыбельная - это песня, адресованная малышу, находящемуся в состоянии перехода от бодрствования ко сну.

1. «Ышкып бию»-это кряшенский танец, который исполняется только женщинами. Не в одном другом народе нет такого танца. Ноги скользят по полу очень маленькими шажками, почти не отрываясь от пола, под ритм на раз-два. Колени чуть согнуты. Скользящий, или шаркающий шаг исполняется так же, как и шаг в переменном ходе, но свободная нога проводится вперед, «задевая» всей стопой пол, как бы шаркает. Этот шаг исполняется пружинисто, с небольшим расслаблением колена в конце шага и неполным выпрямлением в момент проведения свободной ноги через 6 п. Корпус на шаркающем шаге должен быть прямым и подтянутым.

Обряд корман представляет собой ритуальное приготовление жертвенной каши и моление о благоприятной для урожая погоде

Крестный ход в праздник Преполовение Пятидесятницы в честь местно чтимой иконы Божией матери «Неопалимая Купина». В 19 веке благочестивые христиане в день Преполовения Пятидесятницы пришли на источник близ села за святой водой, и увидели воде необычный камешек, на котором разглядели изображение Божией Матери «Неопалимой Купины». Воодушевившись Чудотворным явлением, христиане совершали «Крестный ход» вокруг села. С чего и берет начало совершение молебнов и Крестных ходов.

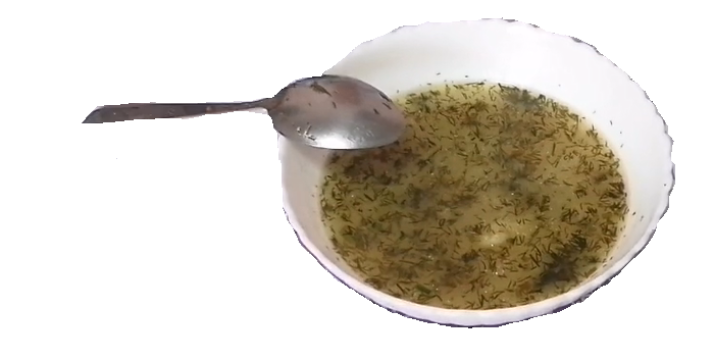

«Умачлы аш» (суп-затируха) – традиционный татарский суп, приготовленный из так называемый затирухи – катышков (похожих на клёцки) округлой или продолговатой формы из круто замешенного теста.

Кыстыбый — старинное традиционное татарское блюдо из теста с начинкой. Иначе можно сказать, блинчики с картофельной начинкой или пшенной кашей.

В старину люди верили, что куклы, сделанные своими руками, приносят счастье, оберегают от злых сил. Характерная особенность народных кукол-оберегов – это чистый лик без глаз, рта и носа. Кукла без лица считалась неодушевленной вещью, которая приносила только здоровье, счастье и благополучие. Все эти характерные особенности нашли свое отражение в кукле из кукурузных листьев - талаш.

С давних времён кукла-оберег считалась хранительницей домашнего уюта и благополучия. Такие куклы изготавливались вручную, но всегда с позитивным настроем.

Чтобы будущий оберег был наполнен энергией конкретного человека, для его создания использовали кусочки поношенной одежды этого человека. Обычно куклы делали в соответствии с пропорциями человеческого тела: размером с ладонь, с палец или с локоть.

Чтобы будущий оберег был наполнен энергией конкретного человека, для его создания использовали кусочки поношенной одежды этого человека. Обычно куклы делали в соответствии с пропорциями человеческого тела: размером с ладонь, с палец или с локоть.

Танец «Веревочка» имеет зигзагообразное построение, когда две линии танцующих как бы заплетают веревку вокруг средней линии.

В танце могут принимать участие неограниченное количество людей: мужчины, женщины, дети. Танец исполняется на праздниках «Семык», «Пеледыш пайрем», «Сабантуй», народных обрядах, мероприятиях культурно-досуговых, общеобразовательных учреждений (или после мероприятий в фойе или на улице перед учреждением, по добровольному желанию жителей как эмоциональное дополнение от полученного эстетического наслаждения от проведенных мероприятий).

В танце могут принимать участие неограниченное количество людей: мужчины, женщины, дети. Танец исполняется на праздниках «Семык», «Пеледыш пайрем», «Сабантуй», народных обрядах, мероприятиях культурно-досуговых, общеобразовательных учреждений (или после мероприятий в фойе или на улице перед учреждением, по добровольному желанию жителей как эмоциональное дополнение от полученного эстетического наслаждения от проведенных мероприятий).

«Табани» представляют собой пышные оладьи из кислого дрожжевого теста, выпекаемые различной формы: круглыми на всю сковороду или маленькими лепёшками. У удмуртов табани подаются, как правило, на завтрак, поэтому тесто ставится обычно с вечера. Традиционно к столу табани подаются с зыретами — холодными жидкими соусами из молока и яиц. В настоящее время также распространена подача со сметаной, маслом, вареньем или повидлом.

Салдатым ужатыме муро (Песня провода в армию) исполняется только женщинами пожилого возраста (реже и среднего) без музыкального сопровождения, иногда под гармонь.

Резьба по дереву - старинный народный промысел, один из видов декоративно-прикладного творчества, разновидность художественной обработки дерева, при котором орнаменты, узоры, фигуры людей и животных наносятся на изделие при помощи топора, ножа, резцов, долото, стамесок и других инструментов.

На территории Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского района Республики Татарстан существует традиция почитания родника вблизи деревни. В свое время здесь был сооружен храм в знак благодарности Богу и святому Архистратигу Михаилу.

«Бельгы» - обрядовый праздник, посвящённый поминкам защитников Родины и всех тех сельчан, чей прах не предан Сырьинскому кладбищу. Место проведения - открытая лесная поляна в полукилометре от южной окраины д. Сырья Балтасинского района Республики Татарстан.

Расплете́ние косы́ /расплета́ние косы, розплети́ны — свадебный обряд, во время которого девичью косу расплетают на две и укладывают в женскую причёску. Один из обрядов над волосами, как средоточием жизненной силы. Расплетание косы происходит на второй день свадьбы. Крестные жениха и невесты расплетали косу на две половинки, укладывали вокруг головы, надевали сеточку, обруч, кисейку и завязывали фатку (платок) особым способом. В это время невеста должна была плакать, прощаясь, таким образом, с девичеством.

Такмак - разновидность песни, припевка к пляскам или плясовая песня, разновидность поэтического состязания, шуточного, комико-иронического характера, распространенная преимущественно в молодежной среде. Исполняются в сопровождении ударных инструментов, народных музыкальных инструментов (тальянка, шакылдык - колотушка), предметов быта (ложка, скалка, ведро, поднос).

«Нардуганда йөзек салу» обрядовый праздник кряшен, проживающих в с. Бахта Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. Праздник приурочен периоду зимнего солнцестояния. Основное место в обряде занимает хождение ряженых за водой на родник и гадание на кольцах.

«Ашык уены» - татарская народная игра в кости, распространенная в с. Татарские Сарсазы Чистопольского района Республики Татарстан. В свое время игра была очень популярной игрой среди детей и молодежи, так как основная деятельность народа в те далекие времена была связана, в первую очередь, с животноводством (в большинстве случаев, разведением овец)

Валенки изготавливают специальным способом — валяют (то есть катают и разминают, одновременно паря) из овечьей шерсти. От глагола валять и происходит название этой распространенной в прошлом русской зимней обуви. Валенки — легкая, мягкая и очень теплая обувь, удобная в условиях суровой российской зимы. Чтобы валенки не промокали в сырую погоду, на них надевают резиновые галоши или подшивают резиной или кожей. В старину валенки носили зимой все: и в деревне, и в городе. В наши дни валенки в основном носят жители деревни. В городе в них обувают только маленьких детей.

Рогожа первоначально производилась из волокон рогозы, а затем из луба старых лип (мочала), соответственно в тех местностях (краях, странах), в которых находилось их естественное распространение, и появились рогожный или мочальный промыслы, которые занимали много рабочих рук местного населения. Из такой ткани изготавливались кули (рогожные мешки, большой рогожный куль — рогозина), половики, грубая упаковочная плетёная ткань из мочала.

Обрядовый праздник мордвы (эрзя) «Овтонь чи» - «День медведя». В основе его лежат языческие моления в честь хозяина леса – медведя.

Весенний праздник почитания солнца Çăварни (Масленица) отмечают на 7-й или 9-й неделе после Сурхури. По древним чувашским поверьям, если достойно проводить зиму, она не обидится, не омрачит радость обновления, не помешает встречать весну, потому и старались его провести как можно веселее. В старину Çăварни длился две недели: Мăн Çăварни - большая Масленица, Кĕçĕн Çăварни - малая Масленица. С распространением христианства он совпал с русской Масленицей, и его начали праздновать в течение одной недели, от воскресенья до воскресенья.

Марийский национальный музыкальный инструмент шӱвыр относится к категории аэрофонов. Шÿвыр (волынка, пузырь) является одним из древнейших музыкальных инструментов. Образовано от слова «Шÿвыр» («мочевой пузырь» животного). Инструмент состоит из пузыря домашнего скота и двойной деревянной трубки. На нижний конец этих трубок надет коровий рог и при игре пузырь сжимается локтями рук. Мочевой пузырь является главной частью инструмента, а главной звукопроизводящей частью является деревянная колодка с двумя пищиками из тростника (камыша) с раструбом.

Тамбурным швом называют ручной стежок, напоминающих дорожку из одинаковых петель. Этот вид получил несколько наименований: некоторые рукодельницы могут называть его тамбурной цепочкой, колоском, бабочкой, простой цепочкой. Выполняют его сверху вниз или справа налево, неустанно следя за натяжением нити.

Игра 12 палочек очень подвижная, динамичная, уличная игра (разновидность игры «прятки»). В неё играют с весны (когда площадки для игры просохнут) и до глубокой осени, пока не наступят холода. Как правило, в игре принимают участие дети от 7 до 14 лет.

Игра бытовала повсеместно на всей территории Татарстана, не зависимо от этнической и конфессиональной принадлежности, и России в целом, но в каждом локальном месте свои особенности и отличия. Игра «Чиж» - это игра с цифрами на гранях, либо личное первенство, либо командное состязание с набором очков. Для игры «чиж» нужен специальный инвентарь - брусок и бита. На каждой из четырёх сторон необходимо начертить либо написать цифры I, II, III, IV. Цифры означают количество набранных очков. Задача игрока или команды набрать очков больше других.

Масленица – праздник восточных славян. Существует несколько названий этого праздника: мясопустной Масленицу называют из-за того, что в период празднования воздерживаются от употребления мяса; сырной – потому что на этой недели едят много сыра, Масленицей – потому что употребляют большое количество масла.

Одна из самых популярных народных игр в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан – игра «Тетёра». В разных регионах существует свой вариант текста, но суть игровых действий остается постоянной - сохранить своих «деток». Данные игровые действия развивают координацию движений, ловкость, быстроту реакции. В «Тетеру» круглый год с удовольствием играют, как дети разного возраста, так и их родители, старшие братья и сестры. Специального инвентаря для этой игры не требуется.

Родник, освященный в честь великомученицы Параскевы Пятницы, расположен на левом берегу реки Письмянка, в 4 км севернее – северо-восточнее села Старая Письмянка, Лениногорского района Республики Татарстан. Святой источник хорошо обустроен, построена кирпичная часовня, кирпичная закрытая купальня с купелью. Ежегодно в Девятую пятницу по Пасхе, на святом источнике проходят торжества, посвященные памяти святой Параскевы. Многочисленные верующие собираются у почитаемого родника, где священнослужители совершают молебен и водосвятие.

Обряд «Кугусуй» включает моление с жертвоприношением в священной роще. По воспоминаниям старожилов, трактуется как «Большое угощение». Цель обряда - собрать всех марийцев в одном месте. По традиции, такие моления проходят только в священных рощах. На территории с. Починок-Кучук Кукморского района Республики Татарстан находится такая роща, где можно проводить данный древний обряд.

Чуклеме – обряд в честь благополучного завершения годового цикла земледельческих работ и нового урожая, проводится в благодарность за урожай Божеству Тура. Суть обряда заключается в том, что перед употреблением первый хлеб полагалось посвятить высшим божествам и духам.

Кукла – оберег издревле считалась хранительницей домашнего благополучия. Изготавливали такие куклы собственноручно, но обязательно с хорошим настроением. Если настрой будет негативным, считалось, что кукла вберет его в себя и оберег не принесет желаемого результата и всегда старались читать молитву, заговор или просто проговаривать вслух, для кого предназначается изготавливаемая кукла.

В древности же замужество приравнивалось к таким явлениям, как рождение и смерть. Все это – действия инициации, то есть перехода человека из одного состояния в другое. Девушка как бы умирала и рождалась уже женщиной. Всем тонкостям свадебного обряда, поэтому, придавалось огромное сакральное значение. Подружки невесты придумывали различные препятствия жениху, считалось, что, чем больше и сложнее испытаний пройдет жених, тем прочнее будет семья. Каждый этап обряда «опевался», в соответствии с выполняемыми действиями. Пели под гармонь, а чаще без сопровождения.

Русский народный праздник «Троица» - это народный праздник «Семик», который отмечался до принятия христианства в седьмой четверг после Пасхи и завершал весенний праздничный цикл, который открывала Масленица. После принятия христианства, Семику, как и другим языческим праздникам, стала соответствовать одна из церковных знаменательных дат – Троица. Но, несмотря на это, праздник смог сохранить многие языческие традиции. Дата празднования, как и у многих других церковных праздников, плавающая, и напрямую зависит от того, на какой день выпадает Пасха. Троица наступает на пятидесятый день после этого светлого и великого для всех христиан праздника. Непременным условием является день недели - это всегда воскресенье.

Баурсак – обжаренные в масле воздушные кусочки теста в меду. Этот десерт играет важную роль в свадебных обрядах у татар. Издавна по татарской традиции родители жениха приносили в подарок на свадьбу баурсаки. Приготовлением данного блюда занимались в основном самые умелые мастерицы деревни.

«Горизонтальный многострунный хордофон – гусли (гөслә)» – это щипковый музыкальный инструмент, который применяется в этническом искусстве кряшенского населения Среднего Поволжья и Приуралья. Имеет свой оригинальный репертуар, ладовую настройку, приемы игры, конструктивные особенности. По типологии сопоставим с европейской средневековой горизонтальной арфой - псалтерием и схожими инструментами народов Поволжья: русские – гусли, чуваши – кĕсле; удмурты – крезь, быдзым крезь, мари – кӓрш, кӱсле. Гусельное искусство кряшен уникально тем, что сохранило преемственность с живыми старинными гусельными традициями.

Кузнечное дело – одно из древнейших ремесел ковки предметов из металлов. Издавна главными материалами для работы кузнеца служили: железо, чугун, сталь; позже – бронза, медь, свинец.

Территория, на которой проживали волжские булгары, их предки и потомки, была богата залежами руд различных металлов, что способствовало развитию технологии выплавки металла и материалов для кузнечного производства. Это условие позволило ковать качественное оружие, а также трудовые инструменты в большом количестве, что послужило важным фактором возвышения тюрков в Центральной Азии и Европе.

Территория, на которой проживали волжские булгары, их предки и потомки, была богата залежами руд различных металлов, что способствовало развитию технологии выплавки металла и материалов для кузнечного производства. Это условие позволило ковать качественное оружие, а также трудовые инструменты в большом количестве, что послужило важным фактором возвышения тюрков в Центральной Азии и Европе.

Изготовление рогожи – один из древних ремесел у татар, распространенный в местах, где много древесины. Рогожа – это довольно прочная, грубая ткань из мочальных лент. Для изготовления рогожи, в основном, использовали мочальные ленты из липы. Раньше из нее делали мешки, подстилки и прочее.

Курай представляет собой продольную флейту длиной до 80 см. с несколькими отверстиями для пальцев на одной стороне и одним – на другой (тыльной стороне). Свое название курай получил от «кура көпшә» (полый стебель зонтичных растений) – материала, из которгого изготавливались первые древние инструменты. Диапазон курая достигает 3 актов. Курай может выступать и в ансамбле, и как сольный инструмент.

Шишару выпекали перед праздником Пасхи. В день праздника раздавали детям вместе с крашенными яйцами.

Шишара – одна из утрачивающихся выпечек в деревне Биктяшево Балтасинского района Республики Татарстан.

Шишара – одна из утрачивающихся выпечек в деревне Биктяшево Балтасинского района Республики Татарстан.

«Йомырка күмәче» или же «чокыр таба» – татарская национальная выпечка, которая готовится на специальном углубленном противне (чокыр таба) как лепешка без начинки.

Ежегодно в мае проводится мероприятие у могилы «Абыз бабая», куда приезжают жители района, гости из соседних регионов, городов Казани, Ульяновска и даже из стран СНГ. В помещении для молитв читаются Намаз, проводится в специально отведенном месте Корбан-ашы.

С давних пор у русского народа существовал мудрый обычай помощи друг другу в различных работах. Так, соседи договаривались по очереди помогать друг другу в разных видах работы, например, рубить капусту. А капусту в деревнях квасили в больших количествах, потому что семьи были большими.

В селе Высокая Гора соление капусты начиналось с наступлением первых статичных заморозков.

В селе Высокая Гора соление капусты начиналось с наступлением первых статичных заморозков.

Кубыз – удмуртский трехструнный смычковый инструмент типа скрипки. Традиция игры на кубызе (народной скрипке) зафиксирована только на территории проживания шошминских удмуртов - Балтасинский район Республики Татарстан, Мари-Турекский район, Марий Эл.

В прошлом у удмуртов бытовала скрипка с двумя струнами и смычком из конских волос, аналогичный древнерусскому струнному инструменту – гудок.

Как показывают последние экспедиционные материалы (1987–2008 гг.), кубыз сохранился за пределами основного проживания удмуртов.

В прошлом у удмуртов бытовала скрипка с двумя струнами и смычком из конских волос, аналогичный древнерусскому струнному инструменту – гудок.

Как показывают последние экспедиционные материалы (1987–2008 гг.), кубыз сохранился за пределами основного проживания удмуртов.

Юка – традиционное чайное блюдо татарской кухни, готовящееся к особым праздникам: новоселье (өй туе), свадьба, рождение ребёнка (бәби ашы). Относится к разряду популярных блюд и готовится как в праздничные, так и будничные дни; распространено в Кайбицком, Аксубаевском, Апастовском, Буинском районах республики Татарстан.