Сабантуй - татарский народный праздник окончания весенних полевых работ

Татарский календарный обряд «Карга боткасы» («Грачиная каша») в Кукморском районе

56.055482748514, 50.853800155242

Никольские хороводы с. Никольское Лаишевского района

55.533883093177, 49.19048455

Свадебный обряд казанских татар

56.1185294, 50.2598364

,

55.9771418, 50.1513374

,

55.2395143, 48.2278662

Свадебный обряд казанских татар

56.1185294, 50.2598364

,

55.9771418, 50.1513374

,

55.2395143, 48.2278662

Свадебный обряд казанских татар

56.1185294, 50.2598364

,

55.9771418, 50.1513374

,

55.2395143, 48.2278662

Мордовский праздник солнцестояния Валда шинясь в Тетюшском районе

55.916349598024, 49.552626564873

,

54.895551452893, 48.6015982

Мордовский праздник солнцестояния Валда шинясь в Тетюшском районе

55.916349598024, 49.552626564873

,

54.895551452893, 48.6015982

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Посуда для умывания и омовения кумган

55.255532884958, 52.6490557

,

54.826007999095, 49.323120117188

,

56.284578924095, 49.39262855

,

56.457070377558, 50.2441667

,

56.613007887496, 54.959745907565

,

55.727110085046, 52.135620117188

Обрядовый праздник уборки урожая "Ашыт җыены"

55.279356850726, 52.06953885

Чувашский обрядовый праздник «Сурхури»

54.535461413294, 52.8102154

«Учук» («Полевое моление») - календарный обряд некрещеных чувашей

54.900509445899, 52.3330102

Старинный чувашский обряд «Çĕнĕ пўрт хăтлани» (новоселье)

54.974362341587, 48.18298925

Технология изготовления коромысла у татар

56.180925275543, 49.80366465

,

55.262685737042, 49.062834624175

,

56.4088168, 50.3980553

Технология изготовления коромысла у татар

56.180925275543, 49.80366465

,

55.262685737042, 49.062834624175

,

56.4088168, 50.3980553

Технология изготовления коромысла у татар

56.180925275543, 49.80366465

,

55.262685737042, 49.062834624175

,

56.4088168, 50.3980553

Традиция почитания святого места - надгробных мусульманских камней

55.697207923365, 48.528619243665

Навруз (Науруз)

55.914533790017, 50.010318018648

,

55.771208020217, 49.10091575

,

55.758534740026, 52.02553485

Навруз (Науруз)

55.914533790017, 50.010318018648

,

55.771208020217, 49.10091575

,

55.758534740026, 52.02553485

Навруз (Науруз)

55.914533790017, 50.010318018648

,

55.771208020217, 49.10091575

,

55.758534740026, 52.02553485

Обрядово-молельный праздник Балтай мордовского народа

54.6193166, 51.8348468

Дастан "Кузы Курпяч и Баян Сылу" ("Кузы Күпрәч һәм Баян Сылу")

55.713509807087, 53.07955945

Фестиваль русской песни Пестречинские зори

55.748150921476, 49.653970187619

Технология изготовления саней у татар Арского района РТ - Пшалымские сани (Пошалым чанасы)

56.252052949594, 49.9218106

Техника вышивания гладью в Атнинском районе Республики Татарстан

56.307753262562, 49.328459

Татарский курай. Технология изготовления музыкального инструмента

55.7962, 49.0991

Чыпта сугу (Технология изготовления рогожи у татар Арского муниципального района РТ)

56.224989226655, 49.9007619

Бавырсак (Технология приготовления национальной сладости в Актанышском районе Республики Татарстан )

55.615484496252, 53.6366272

Всего записей: 110

Пошалым чанасы - маленькие санки, использующиеся для детских забав, для катания с горок. Изготовлением такого типа саней занимались мастера сел Верхний Пшалым, Средний Пшалым, Нижний Пшалым Арского района. Особенность Пшалымских саней заключаются в том, что они изготавливаются вручную и отличаются от других саней наличием на санях пестрых ярких детских рисунков.

Бәлиш – татарское национальное блюдо в виде круглого пирога из пресного теста с разнообразной начинкой. Слово «бәлеш» зафиксировано почти во всех татарско-русских словарях XIX–XX веков, что свидетельствует о распространенности и популярности блюда в народе.

Губадия (произносят «губадья») – традиционное татарское блюдо, представляющее собой закрытый круглый пирог из сдобного теста с многослойной начинкой. В татарском языке существуют следующие варианты этого слова: «голбэдийэ» (пермский говор), «гелбэдийэ» (нократский говор).

Чак-чак (чәк-чәк) – оригинальное татарское национальное мучное блюдо, десерт из обжаренных во фритюре кусочков теста, пропитанных медовым сиропом, подается к чаю.

Эчпочмак («треугольник») – традиционная национальная татарская выпечка, пирожки треугольной формы из сдобного теста с сочной начинкой из картофеля, мяса и лука. Двухсоставное слово «өчпочмак» образовано из двух основ: «өч» һәм «почмак», где слово «өч» означает цифру «три», а «почмак» - «угол».

Вяленый гусь (каклаган каз) – традиционное блюдо татарской кулинарии, интересный рецепт приготовления которого известен с давних времен и используется татарами многих поколений. Хотя основу национальной татарской кухни составляет мясо крупных животных (говядина, баранина, конина и др.), вяленый гусь – одно из самых вкуснейших и распространенных мясных блюд из птицы.

«Атаклы кыз Тукбикә» («Славная девушка Тукбике») - исторический дастан, посвящен национально-освободительной борьбе сибирских татар против завоевателей под руководством Ермака.

Айтука - народная песня о трагической любви, распространенная у барабинских татар. Название происходит от уменьшительной формы имени Айтмухаммет.

Карьят батыр - памятник историко-песенного фольклора сибирских татар с широким эпическим содержанием и напевом.

Дастан "Пури Хан" - это изустный памятник народного творчества и представляет собой разрозненные отрывки когда-то широко распространенного среди сибирских татар исторического дастана «Пури Хан», посвященного одному из местных политических и военных деятелей Золотой Орды в Западной Сибири по имени Пури Хан.

Дастан «Сейфульмулюк» - это лирическое произведение на любовную тематику, сохранилось до наших дней в виде волшебной сказки.

Любовный дастан «Кампар» имеет древнетюркское происхождение, известен среди тюркских народов Западной Сибири, Юго-Восточной Европы.

Буз егет - стихотворный популярный любовно-романический дастан татарского народного творчества. Устные варианты дастана “Буз егет” были широко распространены на территориях компактного проживания различных этнографических групп татар, в том числе на Урале и Западной Сибири. Этому способствовало неоднократное обращение к нему татарских писателей Бахави, А.Уразаев-Курмаши и др..

Тахир-Зухра - одно из популярных любовно-романических произведений у тюркских народов. Свидетельством тому является множество версий этого памятника духовной культуры, дошедшие до настоящего времени как в письменном, так и устно-фольклорном вариантах, передаваемых от поколения к поколению.

Татарское национальное блюдо «Бәрәңге тәкәсе» – это запеченные пирожки с рубленым картофелем и луком, приготовленные из пресного теста. Издавна данное блюдо нашло распространение в деревнях и селах Азнакаевского района, где находились мельничные хозяйства: Азнакаево, Балтачево, Асеево, Уразаево, Митряево, Какре-Елга, Агерзе, Ильбяково, Мальбагуш, Нижнее Якеево, Тойкино, Карамалы, Чубар-Абдуллово, Мяндей.

«Бәрәңге тәкәсе» относится к разряду популярных блюд, и готовится как в праздничные, так и в будничные дни.

«Бәрәңге тәкәсе» относится к разряду популярных блюд, и готовится как в праздничные, так и в будничные дни.

В 1987 году, ровно 34 года назад зародилась идея собрать у большого костра с хороводными песнями и обрядами все село в детском городке. Изначально на празднике показывали свои таланты всего пять уличных коллективов.

С годами, участвующих становилось все больше и больше, а на сегодняшний день к этому фестивалю народного творчества, приобщились коллективы из 10 деревень Пестречинского района. Когда впервые проводилось это народное гуляние, никто не хотел расходиться по домам. Народ веселился до самого рассвета. Вот так мы и встретили утреннюю зарю всем селом. И название этому мероприятию определилось очень быстро и верно: «Пестречинские зори».

С годами, участвующих становилось все больше и больше, а на сегодняшний день к этому фестивалю народного творчества, приобщились коллективы из 10 деревень Пестречинского района. Когда впервые проводилось это народное гуляние, никто не хотел расходиться по домам. Народ веселился до самого рассвета. Вот так мы и встретили утреннюю зарю всем селом. И название этому мероприятию определилось очень быстро и верно: «Пестречинские зори».

«Каз өмәсе» — это древний татарский обрядовый праздник. Поздней осенью жителями татарских сел проводится коллективная обработка гусиного мяса, пуха и пера. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух — на подушки, которые пойдут на приданое невестам.

Во время праздника татары устраивают посиделки, общаются и поют песни. «Каз өмәсе» показывает сплоченность и взаимовыручку народа, он объединяет людей. Этот праздник не только помощь в деле ощипывания гусей и обработке мяса – это школа домоводства, хороших традиций, бережно хранимых с незапамятных времен.

Во время праздника татары устраивают посиделки, общаются и поют песни. «Каз өмәсе» показывает сплоченность и взаимовыручку народа, он объединяет людей. Этот праздник не только помощь в деле ощипывания гусей и обработке мяса – это школа домоводства, хороших традиций, бережно хранимых с незапамятных времен.

Кыз-тау (с тат. «Девичья гора») находится к юго-востоку от села Деушево, на правом, горном берегу реки Свияга. Гора овеяна многочисленными легендами (риваятами), основное содержание которых следующее: на вершине горы, после трагической гибели, похоронена прекрасная ханская дочь. В гробницу ее были сложены несметные сокровища, которые по сей день будоражат умы и фантазию искателей приключений и романтиков. Над могилой воздвигли высокий курган, который придает горе необычный вид и отличает ее от соседних гор и холмов. В 1990-е годы здесь велись раскопки, которые были приостановлены Деушевскими аксакалами.

Уяв («Çимек уявӗ») — весенне-летний период молодежных игрищ и хороводов, проходящий по окончании посевных работ. В основе его лежит обращение к силам природы с просьбой о богатом урожае, обильном дожде. Празднество сопровождалось определенными обрядами, хороводами, гуляниями. В хороводных песнях выражалось благодарение животворящим силам природы. Считалось, что чем больше песен исполнялось на хороводах и чем громче их пели, тем легче будет сельчанам в страдную пору.

Баит «Сак-Сок» - дошедшее до нас из глубины веков яркий образец татарского народного творчества. Он стал опорой для развития устной и, в определенной степени, письменной татарской поэзии.

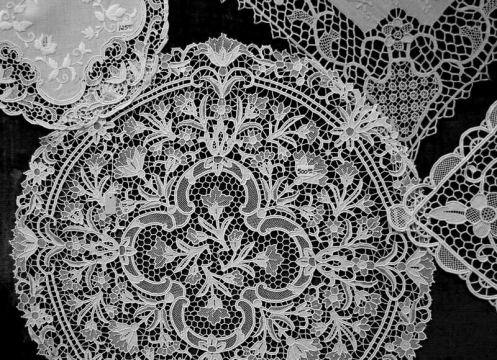

Кружевоплетение – это традиционный вид уникального русского народного искусства.

Кружево – декоративные элементы из ниток и ткани. Ажурный узор, образованный переплетениями нитей, является общим признаком всех видов кружев. Техника кружевоплетения используется в оформлении одежды, в частности, воротников, подола, рукавов и, конечно же, нижнего белья. Плетение на коклюшках — это особая техника плетения кружева, в которой узор создается с помощью специальных инструментов: валика и коклюшек. Коклюшки — это специальные деревянные палочки, на которые наматываются нити плетения.

Кружево – декоративные элементы из ниток и ткани. Ажурный узор, образованный переплетениями нитей, является общим признаком всех видов кружев. Техника кружевоплетения используется в оформлении одежды, в частности, воротников, подола, рукавов и, конечно же, нижнего белья. Плетение на коклюшках — это особая техника плетения кружева, в которой узор создается с помощью специальных инструментов: валика и коклюшек. Коклюшки — это специальные деревянные палочки, на которые наматываются нити плетения.

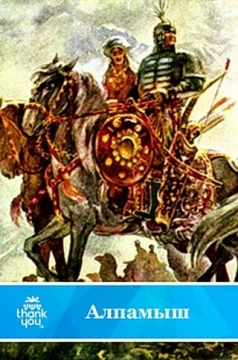

Дастан “Кузы Курпяч и Баян Сылу” является классическим примером лиро-эпического дастана. В лиро-эпических дастанах кроме эпических повествований присутствует лиро-эпическое описание взаимоотношений между молодыми. В фольклористике такие произведения называются любовными дастанами. В них героические поступки главных героев отсутствуют, на первый план выходит романтическая, возвышенная любовь, заканчивающая трагедией между влюбленными. Дастан “Кузы Курпяч и Баян Сылу” был распространен среди тюркских народов вплоть до первой половины ХХ столетия. Это удивительная любовная история особенно характерна для тюркских народов кыпчакской группы. В науке известны алтайская, казахская, татарская версии этого дастана.

Татарские варианты дастана «Алпамыш» («Алпамша», «Алыпмәмшән», «Алпанша», «Алфамыш») зафиксированы татарскими фольклористами с 1960 по 1980 годы в местах компактного проживания татар в субъектах Российской Федерации. Дастан «Алпамыш» восходит к видоизмененному, модернизированному варианту богатырской сказки. Исследователи отмечают, что татарский вариант дастана «Алпамша» обладает свойствами не только богатырской сказки или сказочно-архаического эпоса, но и героического дастана.

Борьба «Корэш» – это вид спортивного единоборства на кушаках (поясах), в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов. История борьбы корэш уходит корнями в древность, где ее использовали в качестве вида развлечения и досуга во время крупных общественных мероприятий. Позже ее применяли как один из способов физической подготовки воинов. В настоящее время состязания по корэш занимают центральное место на национальном празднике Сабантуй.

Балтай – это древний языческий праздник мордовского народа. В основе празднования лежит обряд и моления в честь хозяина леса – медведя. Из односельчан выбирают трех парней, которых наряжают «медвежьей семьей»: медведь, медведица и медвежонок. Их обвязывают кленовыми ветками так, чтобы получилась пышная шуба, а головной убор делают из папоротника, любовно украшая его цветами. Праздник проводится в начале июня, в воскресенье, через неделю после Троицы – когда закончены посевные работы.

Навруз (Науруз) является праздником весеннего равноденствия у некоторых тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии, у персоязычных, а также у башкир и татар.

Недалеко от села Татарское Маматкозино Верхнеуслонского района Республики Татарстан, примерно в трехстах метров от поселения, посреди хлебного поля находятся надгробные камни. Данный памятник был известен уже в XVI веке. В настоящее время реликвия состоит из плоских, прямостоящих камней прямоугольной формы. Расстояние между камнями около 3 метров, высота камня составляет один метр, а ширина - полметра. Надписи на арабской вязи. В 1987 году надгробные камни были занесены в книгу «Археологические памятники Татарской АССР».

Коромысло - деревянная плоская дуга с выемками или крючками на концах для ношения ведер или иных тяжестей на плечах. Данный предмет широко использовался в бытовой культуре многих народов.

Ткачество – от лат. texere – «сплетать, соединять, строить, составлять». Это процесс получения ткани на ткацком станке или с применением более простых приспособлений (бердо, сволочок, дощечки) путем переплетения двух систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно.

Во́йлок (от тюрк. ojlyk — «покрывало») — плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти, который обладает уникально низкой теплопроводностью и достаточно хорошо пропускает воздух. Татары с давних времен владели технологией войлоковаляния овечьей шерсти, не теряя навыки и по прошествии столетий. Внесшие достойный вклад в возрождение и сохранение народного ремесла, жители села Татарская Дымская Бугульминского муниципального района, художники Роза и Дефак Рахматуллины одними из первых в республике восстановили процесс изготовления войлочных ковров, совместив древние традиции и творческую индивидуальность.

Тюбетейка / түбәтәй – один из древних и традиционных головных уборов татар. Она представляет собой небольшую, надеваемую на верхнюю часть головы шапочку.

Изү – матерчатый нагрудник, имеющий четырехугольную форму с закругленными нижними углами, крепящийся к груди при помощи завязок. Татарские женщины носили нагрудники, чтобы скрыть грудной разрез платья. Изү украшался полосками позумента, красивых тканей, разноцветных лент, а также монетами, бляшками, пуговицами, бусинами и т.д. Нагрудники данного типа не имеют аналогов у других народов региона, за исключением башкир.

Ушковая техника («тырнак алмалау» / «колак сыман чигү» / «тасмалардан элмәкле аппликация») - это вид аппликации, предполагающий создание рельефных цветочных композиций из кусочков ткани, свернутой в лепестки, так называемые «ушки». Данная техника применялась для декорирования женских головных уборов казанских татар. В художественном творчестве других народов Среднего Поволжья и Приуралья ушковая техника не встречается.

Золотное шитье – техника ручной вышивки металлическими позолоченными (золотными) и серебряными нитями. Золотошвейная вышивка применялась в основном при расшивке головных уборов, обуви из бархата, деталей мужского и женского костюма.

«Казанский (татарский) шов» – это способ соединения вручную узорно выкроенных деталей кожи встык. Эта технология не зафиксирована в современном искусстве других народов. В создании шва одновременно используются две нити – тачная и вышивальная. Тачная нить соединяет детали кроя, а вышивальная – украшает шов разноцветными нитками (золотые и серебряные нити, шёлк, хлопок). Таким образом, шов играет двойную роль – соединяющую и украшающую. Особенность такого узорного изделия в том, что конструктивные швы не видны, поэтому создается впечатление бесшовности.

«Казанский шов» по своему происхождению является производственным, в первую очередь, обувным швом, обладающим высокими декоративными свойствами. Шов сохранился только в ичижном ремесле казанских татар.

В литературе XIX-XX вв. зафиксировано использование нескольких терминов наряду с термином «казанский шов»: «татарский шов», «казанская работа в тачку», «татарская работа в тачку». В советский период в искусствоведении их заменил термин «кожаная мозаика», который технологически подразумевает использование казанского шва.

«Казанский шов» по своему происхождению является производственным, в первую очередь, обувным швом, обладающим высокими декоративными свойствами. Шов сохранился только в ичижном ремесле казанских татар.

В литературе XIX-XX вв. зафиксировано использование нескольких терминов наряду с термином «казанский шов»: «татарский шов», «казанская работа в тачку», «татарская работа в тачку». В советский период в искусствоведении их заменил термин «кожаная мозаика», который технологически подразумевает использование казанского шва.

«Каравон» – своеобразный хоровод, который водится в особой манере, хороводным шагом, где исполняются 3 исконные обрядовые хороводные песни, заканчивая народными играми, кулачными боями, забавами, молодежными гуляниями.

В 1988 г. «Каравон» был возрожден на основе бытовавшего еще с XVII века праздника весенне-летнего цикла села Никольское Лаишевского района. Праздник в селе Русское Никольское уникален тем, что традиция «играть каравон» в первозданном виде сохранилась только там. К тому же, в селе еще живут не только свидетели, но и носители данного обряда.

В 1988 г. «Каравон» был возрожден на основе бытовавшего еще с XVII века праздника весенне-летнего цикла села Никольское Лаишевского района. Праздник в селе Русское Никольское уникален тем, что традиция «играть каравон» в первозданном виде сохранилась только там. К тому же, в селе еще живут не только свидетели, но и носители данного обряда.

Сабантуй – это древний праздник, знаменующий торжества, посвященные весенне-полевым работам. Татарский праздник представляет собой синтез кочевой и оседлой культур, прошедший сложный и длительный путь развития. Он генетически связан с земледельческими праздниками тюркских и финно-угорских народов. В современных условиях праздник «Сабантуй» является общенациональным праздником татар.

Название праздника связано с атрибутами весеннего земледельческого праздника, в котором «сабан» является символом «весны», пробуждения природы», «пашни», «плуга», «первой борозды», «сева яровых культур», а «туй» – связан с «празднованием», «торжеством».

Сабантуй не имеет точной календарной даты проведения. Празднование состоит из трех частей: длительной подготовительной части (комплекс обрядов), кульминации праздника (день состязаний на майдане), проходящей в течение одного дня, и менее продолжительной заключительной части (молодежные игрища).

Название праздника связано с атрибутами весеннего земледельческого праздника, в котором «сабан» является символом «весны», пробуждения природы», «пашни», «плуга», «первой борозды», «сева яровых культур», а «туй» – связан с «празднованием», «торжеством».

Сабантуй не имеет точной календарной даты проведения. Празднование состоит из трех частей: длительной подготовительной части (комплекс обрядов), кульминации праздника (день состязаний на майдане), проходящей в течение одного дня, и менее продолжительной заключительной части (молодежные игрища).

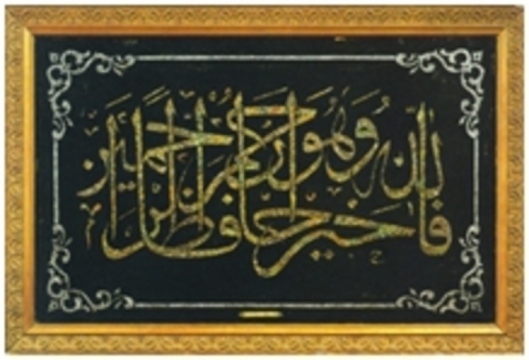

Шамаиль – картина религиозного содержания с кораническими изречениями, выполненными масляными красками на обратной стороне стекла и подсвеченные фольгой, обретает популярность в народном искусстве татар-мусульман Среднего Поволжья и Приуралья на рубеже ХIХ – ХХ вв. (первое упоминание о шамаиле встречается в трудах татарского просветителя второй пол XIX века Каюма Насыйри). Наряду с текстом, роль сакральных знаков в шамаилях могли играть и символические изображения святых для мусульман мест – Каабы, мечетей Мекки и Медины и т.д.

«Карга боткасы» – календарный обряд татарского народа. Обряд проводился ранней весной, с прилетом грачей. В основе обряда лежит почитание высших сил с целью получения их благословения и богатого урожая в предстоящем году. Согласно обряду в один из дней ранней весны, чаще всего с появлением проталинок, дети отправляются по домам собирать крупу, молоко, масло, яйца. Из собранных продуктов готовится каша для коллективного угощения.

Старинный чувашский обряд «Çĕнĕ пўрт хăтлани» (новоселье) был сформирован еще в далеком IV веке и сохранился до наших времен. Данный обряд включает в себя исполнение старинных обрядовых песен, танцев, вручение подарков новоселам. Все жители села включаются в обрядовые действия, готовят угощение в виде национальных мучных, мясных блюд и напитков.

«Учук» – календарный обряд некрещеных чувашей. Обряд проводится после весеннего сева до взмета пара в начале лета, т.е. в конце июня. «Учук» представляет собой общенародное полевое моление чувашей.

Объемная резьба по дереву – это художественная обработка дерева, которая подразумевает изготовление различных изделий - украшений для помещений, мебели в разных стилях, садово-парковых скульптур.

Вӧсяськон - удмуртский обряд молений. Данный вид молений проходит после завершения весенне-полевых работ «Гершыд» (Геры - плуг, шыд - суп). Обряд проходят в удмуртском селе Варклед-Бодья Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

Кесаретский поросенок является традиционным блюдом на столе в День Василия Святого. Святого Василия считали «свинятником» – покровителем свиноводов и продуктов из свинины. Люди верили, что если в эту ночь на столе будет много свинины, то эти животные будут плодиться в хозяйстве в изобилии и приносить хозяевам хорошую прибыль. Блюдо готовится всей семьей вечером 13 января, а съедается всей общиной. Поросенка к столу выносит самый старший в семье мужчина.

Сурхури — это старинный чувашский праздник зимнего цикла, отмечаемый в период зимнего солнцестояния, когда день начинает прибывать.

Сурхури обычно празднуется в течение одной недели. После принятия христианства, этот национальный праздник нового года совпал с христианским рождеством (чуваш. раштав) и продолжается до крещения (чуваш. кăшарни, шуçи)). Во время празднования сурхури проводятся обряды, призванные обеспечить хозяйственные успехи и личное благополучие людей, хороший урожай и приплод скота в новом году.

Сурхури обычно празднуется в течение одной недели. После принятия христианства, этот национальный праздник нового года совпал с христианским рождеством (чуваш. раштав) и продолжается до крещения (чуваш. кăшарни, шуçи)). Во время празднования сурхури проводятся обряды, призванные обеспечить хозяйственные успехи и личное благополучие людей, хороший урожай и приплод скота в новом году.

Колыбельные песни (бишек җырлары) – один из традиционных фольклорных жанров, активно бытующих на сегодняшний день у татар в структуре родильного обряда, детской игровой культуре, а также культурно-досуговой и образовательной сферах. В них сосредоточены и заключены принципы народной педагогики, этнопсихологии, они раскрывают особенности национальной культуры (менталитет, язык, мелодию), этические и эстетические представления татарского народа.

Обрядовая кукла «Стригушка» делалась в честь богатого урожая. В красный угол усаживали незамужнюю девушку, оказавшуюся проворнее других в уборке урожая. Ей доверяли сделать из первого снопа несколько стригушек. Делали подобные куклы из соломы или лыка. Иногда кукла была одета, но нередко ее украшали только яркими шерстяными нитками. Обряд сопровождался песнями. После сбора урожая украшенный сноп носили по деревне. Из него пекли первый хлеб. Кукла оставалась в красном углу избы до следующего урожая.

Традиционный татарский обрядовый праздник, посвященный уборки урожая "Ашыт җыены" жителей села Куш-Елга Заинского района Республики Татарстан

Традиционное блюдо татарской кухни, готовящееся на мясном или курином бульоне, которое подается в качестве основного блюда. Относится к разряду популярных блюд, и готовится как в праздничные, так и будничные дни.

Соколиная охота – разновидность охоты с использованием прирученных хищных птиц преимущественно из семейства соколиных и ястребиных для ловли добычи. Охотников, занимающихся соколиной охотой, называют сокольниками.